Tuffeau

Le Tuffeau

Caractéristiques principales

-

Origine et âge :

- Il s’agit d’une roche calcaire formée il y a environ 90 millions d’années, durant le Crétacé supérieur (étage Turonien). Cette pierre résulte de l’accumulation et du tassement de sédiments marins riches en restes d’organismes fossiles, principalement des mollusques, des bryozoaires et des échinodermes.

-

Composition minéralogique

- Le tuffeau du Maine-et-Loire possède une composition caractéristique :

- Carbonate de calcium (calcaire crayeux) : élément principal, issu de restes de micro-organismes marins.

- Quartz : apporte de la silice, jusqu'à 40 % dans certains tuffeaux blancs d'Anjou, ce qui explique une abrasion rapide des outils des tailleurs de pierre.

- Micas (glimmer, muscovite) : apportent des reflets et participent à la texture sableuse.

- Glauconie : minéral argileux vert caractéristique, donne parfois une teinte verdâtre.

- Minéraux argileux : smectite, illite, kaolinite.

- Opale et cristobalite : apportent de la silice supplémentaire.

- Minéraux lourds : traces de tourmaline, staurotide, andalousit

Structure et épaisseur :

- Il se présente en bancs réguliers et homogènes, avec une épaisseur pouvant atteindre 40 mètres.

Propriétés physiques :

- Porosité très élevée : de 40 à 49 %, ce qui en fait une roche très légère et isolante, mais aussi capable d’absorber et de restituer l’humidité.

- Masse volumique apparente : de 1300 à 1500 kg/m³.

- Résistance à la compression : de 6 à 12 N/mm².

- Vitesse du son : de 1350 à 2040 m/s.

Fossiles :

- Le tuffeau est riche en fossiles, principalement des mollusques lamellibranches, mais aussi des ammonites, des échinodermes (micraster) et des bryozoaires.

Variétés :

- On distingue plusieurs types de tuffeau, notamment le « tuffeau blanc » (le plus exploité aujourd’hui) et le « tuffeau jaune » (utilisé autrefois pour l’habitat rural

Source :

- https://www.tuffeau.com/p28,le-tuffeau-de-la-vallee-de-la-loire

- https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/le-territoire/culture/le-travail-de-la-pierre-de-tuffeau

- https://www.le-kiosque.org/le-saviez-vous-pourquoi-le-tuffeau-est-il-partout-chez-nous/

Le Tuffeau et l’Eglise de Savennières

Critères de reconnaissance :

- • Couleur : blanc à jaune (Figure 18A1).

- • Composition : les grains sont de très petite taille et très homogènes. La roche peut présenter des fossiles visibles à l’œil nu (bryozoaires, lamellibranches, …) et des grains de glauconie visible sous loupe de terrain (Figures 18A2, 18A5, 18A8). Enfin, des paillettes de muscovite sont facilement identifiables avec leurs reflets brillants. Elle contient également de petits quartz et des particules argileuses.

- Figures sédimentaires :

- Aucune figure sédimentaire n’a été observée ; il reste possible de trouver le sens du dépôt avec les fragments de bioclastes aplatis (Figure 18A). • Déformations et fracturations : aucune déformation ni fracturation.

- Altération et érosion :

- les tuffeaux sont plus ou moins résistants selon leur couleur ; les gris sont les plus tendres.

- Divers :

- cassure irrégulière ; réagit à l’acide chlorhydrique ; roche friable et rayable à l’ongle, crayeuse et poreuse

Limites de la méthode :

- Variabilité et similitudes : sur l’église de Savennières, plusieurs types de tuffeaux ont été utilisés lors des restaurations successives. Ce ne sont pas forcément des tuffeaux mais des calcaires crayeux qui lui ressemblent.

- Regroupement lors des analyses statistiques : les différents types de tuffeaux selon leur couleur ont été regroupés

Localisation de gisements proches de l’église :

- Des exploitations de tuffeaux sont visibles dès Gennes, Coutures, Charcé-Saint-Ellier (à moins de 16 km à vol d’oiseaux). Retrouver le lieu d’extraction n’est pas facile à l’œil nu. Pour les roches qui ont été utilisées pour les rénovations récentes, il est possible de se documenter pour retrouver les carrières d’origine (18A5, 18A6, 18A7, 18A8). Certains éléments de tuffeaux dans le parement sont clairement des réemplois qui présentent un intérêt historique et qui mériterait donc de retrouver le site d’extraction (Figure 18A3 : ancienne colonne)

Le Tuffeau et l’Eglise

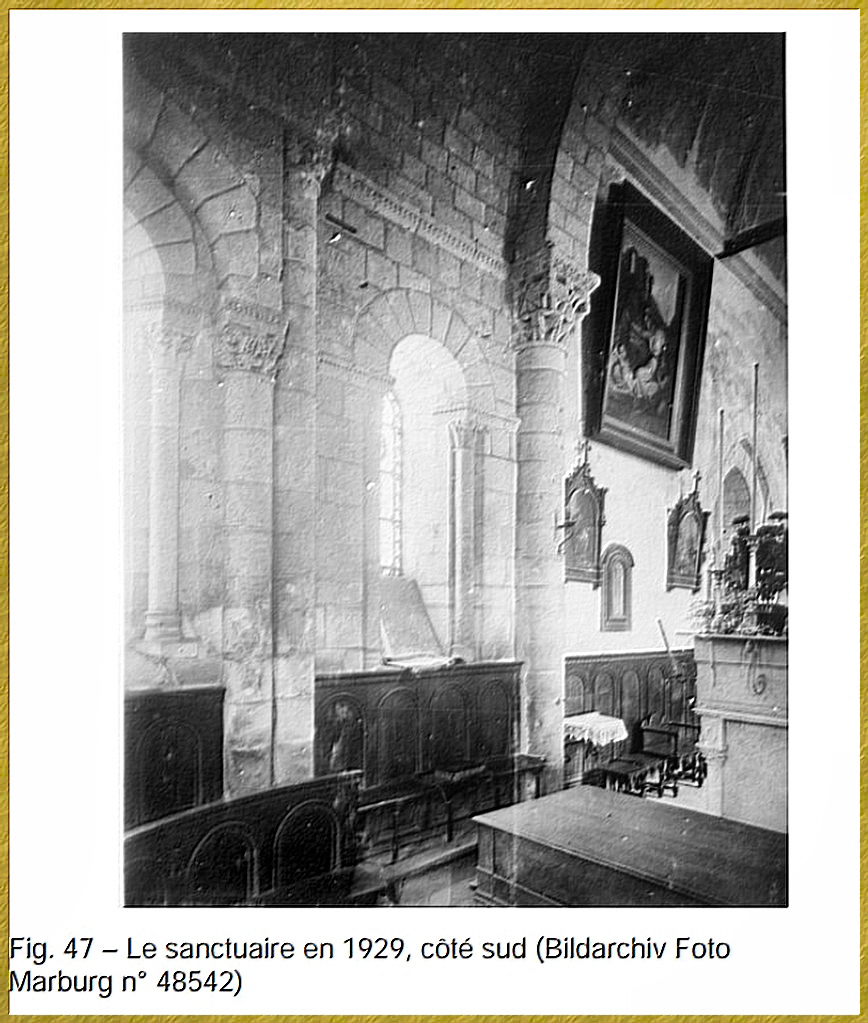

- La première intervention a porté sur la suppression des consoles de tuffeau peint du XIXe et des statues de Notre-Dame des Victoires, de Saint-Joseph et de la Vierge qui y étaient posées. À la place de la statue de Notre-Dame des Victoires, à l’angle sud-est de la nef, la chaire fut installée.

Le triangle

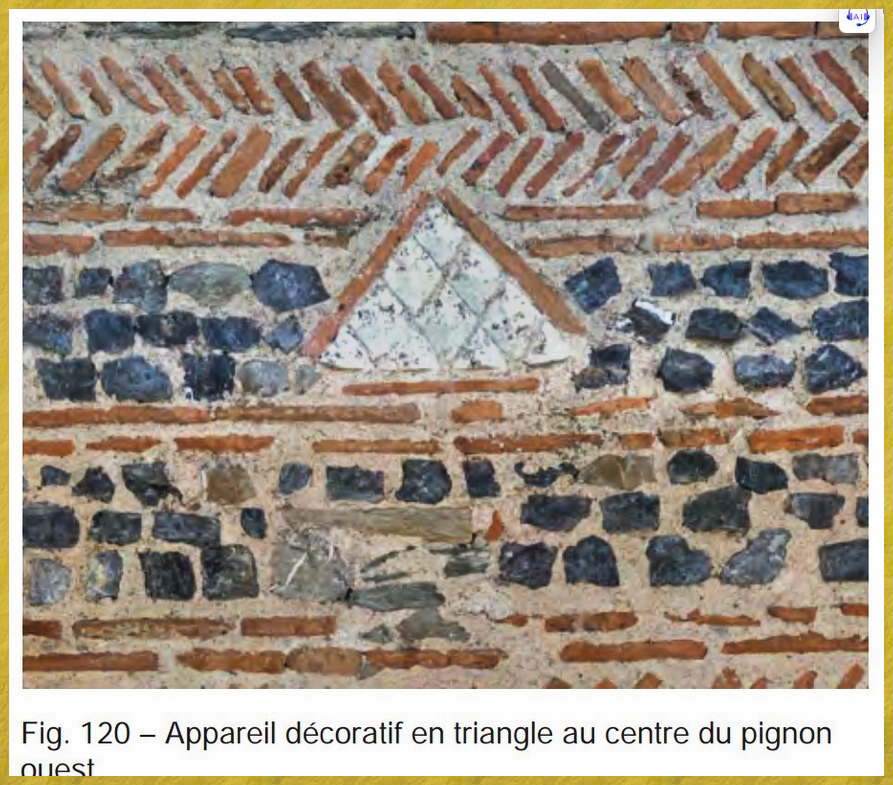

- L'appareil réticulé sculpté en pointes de diamant dans le tuffeau appartient à la restauration de 1845, mais les trois briques restent authentiques (fig. 120).

Le portail

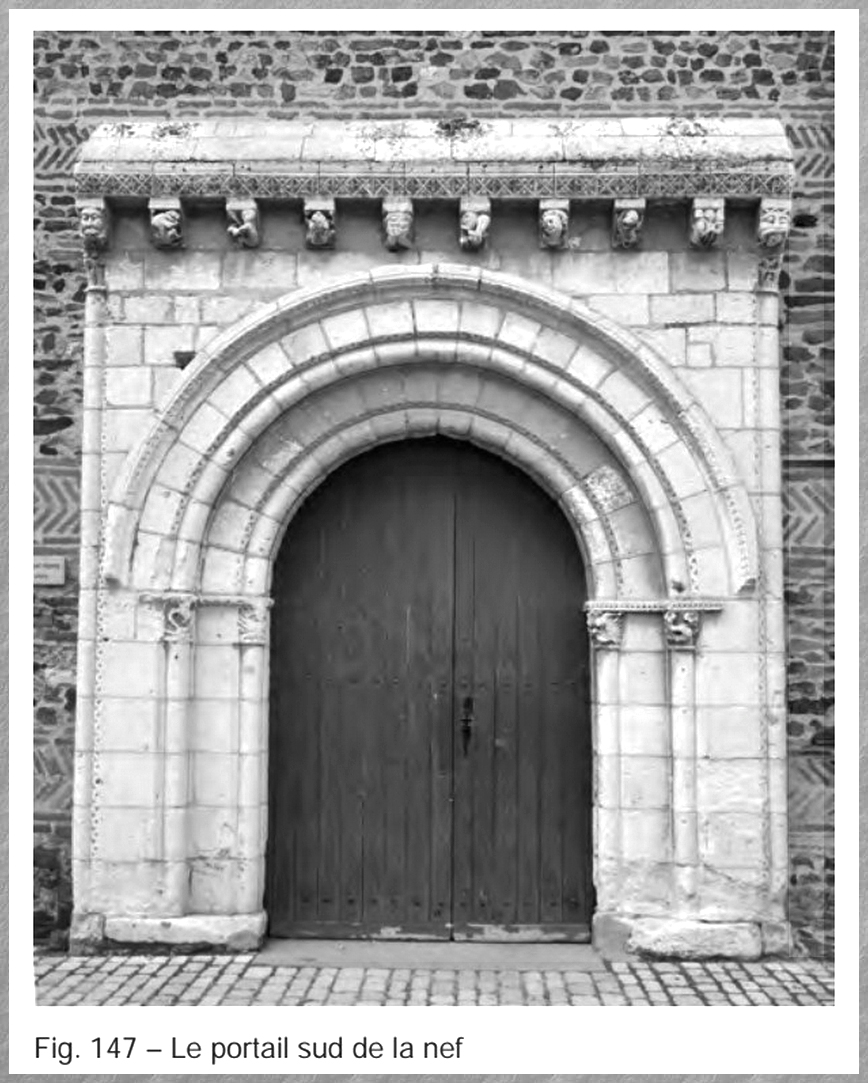

Le portail est formé d’un massif en moyen appareil de tuffeau en saillie de 0,2 m. Il est couvert d’un glacis soutenu par une corniche à dix modillons. Cette corniche abrite l’arc à double rouleau surmonté d’une corniche d’archivolte, formant le portail. Le massif est encadré de deux colonnettes d’angle de même diamètre (0,12 m) que celles qui soulignent les arcs. Ces colonnettes d’angle ainsi que celles des arcs sont précédées d’un chanfrein orné d’un ruban plissé. Chaque arc repose sur un chapiteau sculpté. Deux épaisses dalles de calcaire oolithico-graveleux complétées par des fragments de calcaire coquillier forment le soubassement de ce massif roman (UE 71).

Fondation et soubassement

- À la base du mur, les deux premières assises formant un soubassement mouluré sont en tuffeau (fig. 166). Parce qu’il a été restauré à sa position inhabituelle sur un soubassement de tuffeau, pierre particulièrement tendre et d’autant moins adaptée si l’élévation est en matériaux durs, son aspect très raide accentué par des joints refaits au ciment (UE 27, 24),- le fait que la surface des plaquettes de schiste affleure voire dépasse le nu du mur donné par les blocs de chaînage des colonnes. La présence d’une assise de tuffeau incomplète sous le bandeau, qui pourrait s’expliquer comme un reliquat de l’ancien parement

Glacis

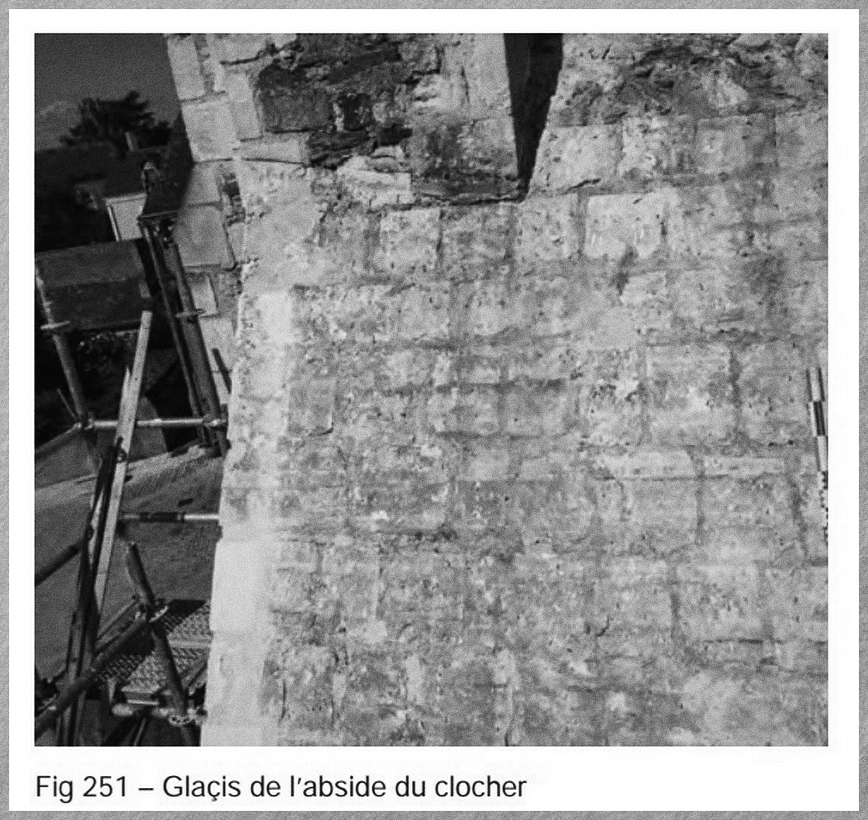

La couverture de l’abside est assurée par un glacis en tuffeau (fig. 251). Les blocs sont dressés au taillant droit, très tranchant, avec des coups assez espacés.

Résumé

- Cette roche présente notamment autour de Saumur est d’âge Mésozoïque et plus précisément Crétacé supérieur (Turonien). On peut la dater avec précision grâce aux fossiles qu’ils renferment. Les zones d’extractions sont nombreuses dans le Maine-et-Loire et en Touraine ; les plus proches de Savennières se trouvent à 16 km à vol d’oiseau vers Charcé-Saint-Ellier mais rien n’indique qu’ils viennent de cette commune.

Source : Rapport Final d’Opération par Arnaud REMY

page suivante =Briques

page precedente =Phanites