MOULINS A LA POSSONNIERE

- Accueil

- Origine

- Histoire

- Evolution

- Moulins

- Personnages

- Religieux

- Diaporama

- A voir

- A Propos

Les Moulins

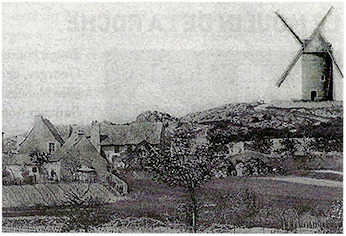

Dans ce pays bien venté, nombre de moulins tournaient au vent jadis ; presque chaque sommet sur le coteau en possédait un.

Les moulins à vent apparurent en Anjou à partir du XIIIe siècle tout du moins dans les textes. Il est cependant probable qu'il y en eut dès le XIIe. En effet, le moulin à vent est officiellement reconnu en France comme étant apparu en 1180 en Normandie. La même date est trouvée en Angleterre. Or ces deux «provinces» appartenaient à cette époque aux Plantagenets et ne faisaient qu'un avec l'empire des illustres descendants des comtes d'Anjou. De même, la Bretagne aurait connu le moulin à vent dès 1202. Comment pourrions-nous alors, étant si bien entourés, avoir attendu un siècle (1285) pour en construire dans notre province ?

Le moulin hydraulique est par contre certainement plus ancien. On en cite un à Seiches dès l'an 900.

Les traces de moulins deviennent plus courantes, sinon fréquentes à partir du XVe siècle. Dès lors le défrichement aidant, ils se multiplient suivant l'évolution des campagnes.

C'est au début du XIXe que l'utilisation des moulins à vent et à eau atteint son apogée. On en trouve un millier tournant au vent du ciel d'Anjou et 600 tournant à l'eau de nos cours d'eau. La France comptait alors le chiffre impressionnant de 100 000 moulins. On peut affirmer sans risque d'erreur, qu'au cours des huit siècles écoulés, plus de 2 500 moulins différents fonctionnèrent en Anjou, dont environ 1 600 à 1 700 moulins à vent.

Sur nos coteaux de Loire et Maine, il y eut jadis 22 moulins agitant leurs ailes au vent de la vallée. Ce chiffre ne concerne du reste que les trois communes de La Possonnière, Savennières et Bouchemaine, Béhuard n'ayant jamais possédé de moulin à vent. Mais en fait il y en eut une bonne trentaine, car il ajouter quelques autres moulins qui, bien qu'éloignés à l'intérieur des terres et parfois situés en lisière des communes voisines, n'en contribuaient pas moins à l'économie de notre région.

A ces moulins à vent, il faut aussi ajouter quatre moulins à eau, de rive ou terriers comme celui du Grouteau, tous très anciens sans oublier les moulins bateaux tournant sur la Loire à Ruzebouc (La Pointe).

La Possonnière, alors qu'elle n'était encore qu'une vaste partie de la commune de Savennières, comptait en 1794, huit moulins à vent et un moulin à eau. La meunerie y était déjà très ancienne, le moulin hydraulique ayant existé bien avant le XVIIIe.

Les plans anciens nous montrent plusieurs vieilles tours vers 1750 ; pourtant la carte des Cassini ne représente que trois moulins à vent en 1771. L'ancien cadastre de 1835 nous montre l'évolution des moulins individuels après la Révolution puisque huit moulins connus existaient déjà.

Tous à l'exception de deux, ont plus ou moins bien traversé le temps, nous parvenant souvent en bon état et La Possonnière peut s'enorgueillir désormais de posséder l'un des douze moulins d'Anjou qui tournent régulièrement au vent.

Le Moulin de la Poule

Situé autrefois près de l'actuel château d'eau, ce moulin existait dès le XVIIIe siècle sur les vieux plans de la châtellenie de La Possonnière.

Il appartenait alors au meunier Jacques Robert. Il figure ensuite à l'inventaire de l'An II. Puis nous le retrouvons sur l'ancien cadastre de 1835. En 1850, le meunier était un certain Ory (ou Haury selon les sources) exploitant également le moulin de la Roche à l'extrémité ouest de la commune. En 1860, il figure sur les carnets de patentes sous le nom de moulin de Belair appartenant à Gustave Ory. Il n'avait alors qu'une seule paire de meules.

A la fin du siècle dernier, il connut son dernier meunier, Denis Maingeard dont le fils, afin de construire sa propre maison, le démolit entièrement peu avant la première guerre mondiale. La maison fut donc montée avec les pierres du moulin et même la charpente fut réutilisée. Il ne reste plus aujourd'hui, pour tout vestige, qu'un petit muret formant un nivellement circulaire de 6 m de diamètre environ autour de l'ancien moulin, lequel servait sans doute de plate-forme pour pousser la queue de mise au vent. Plusieurs photos anciennes nous le montrent avec ses ailes en fond de panorama général sur le bourg.

Le Moulin des Marres ou Moulin Perrault.

Ce moulin n'apparaît qu'à l'inventaire de l'An II et, curieusement, ne figure plus sur le cadastre de 1835.

En 1860, il appartenait au meunier Pierre Potier. Il était alors équipé d'une paire de meules modernes dites à l'anglaise et signalé comme étant en bon état. Sa taille, sans doute, ne correspondait plus aux exigences des techniques nouvelles, aussi fut-il entièrement reconstruit en 1872, plus haut que le précédent et avec trois étages afin de recevoir des ailes en bois. A la fin du siècle dernier, il était considéré comme l'un des moulins les plus modernes de la commune avec ses deux paires de meules et surtout son «papillon» d'orientation automatique, petite hélice fixée au toit du côté opposé et perpendiculairement aux ailes, qui à chaque saute du vent, orientait la toiture sans intervention du meunier. Ce dernier s'appelait alors Auguste Naslin. Il donna son nom au moulin moderne qui eut cependant une vie assez brève puisqu'un incendie le détruisit en 1911. On refit la toiture, non pas conique comme précédemment mais à deux pentes et faîtage droit ce qui lui donne une allure originale pour le moins et on démonta le mécanisme. Puis on y installa un moteur qui entraîna une paire de meules jusqu'en 1947. Ce moulin a donc été le dernier en activité dans la commune avec M. Perrault pour meunier, dont la veuve en est toujours propriétaire. Aussi l'appelle-t-on aujourd'hui plus couramment le moulin Perrault.

Le Moulin des Vaureîtres

Ce moulin existait déjà au XVIIIe siècle, succinctement représenté sur les plans anciens qui malheureusement ne nous donnent aucune indication à son sujet.

Il figure au cadastre de 1835, mais curieusement ne figure plus sur les carnets de patentes de 1860.Ruiné au fil du temps, il fut l'objet d'une restauration intempestive et aménagé en habitation secondaire en 1962, retrouvant alors de fausses ailes bien trop courtes. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un petit moulin perdu au milieu d'un vaste lotissement, haut perché sur sa butte et dont la silhouette aurait perdu les bras.

Le Moulin Blanc

Ce moulin figure sur les plans du XVIIIe siècle, à proximité d'une pièce de terre nommée champ du moulin et appartenant à un certain Villeneau qui était alors vraisemblablement le meunier. Nous le retrouvons bien entendu sur le vieux cadastre mais sans autre indication à son sujet. Pourtant certains textes font mention d'un certain «moulin Payol» qui était probablement celui-ci ou son frère jumeau, car il y eut pendant un certain temps deux moulins sur ce site éventé à plus de 48 m ,d'où la vue s'étend de Denée à Chalonnes.

Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une partie de tour tronquée, entourée d'un polygone irrégulier d'environ 6 m de diamètre et 0.70 m de hauteur.

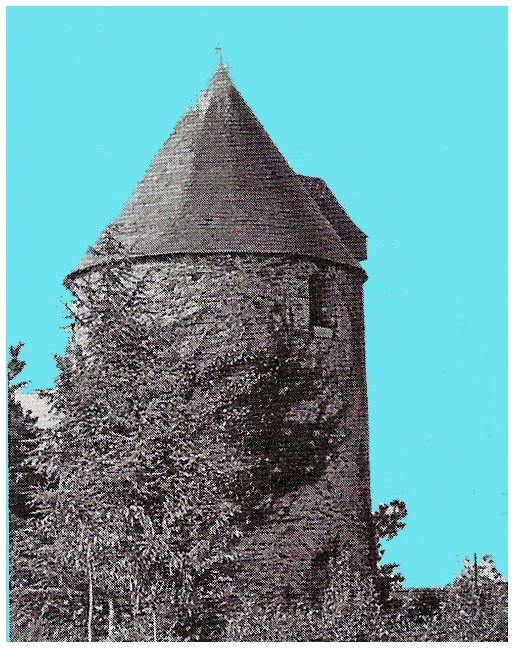

Le Moulin Guilbault

On ne peut ignorer dans nos paysages quotidiens ce moulin et la grande maison voisine, habitation du meunier, qui forment à tous les deux un ensemble isolé remarquable au-dessus du village de l'Alleud. Il figure sur les plans anciens et appartint à Jacques Gaudin qui en avait hérité semble-t-il de René Boursier. Nous le trouvons ensuite parmi les trois moulins représentés sur la carte de Cassini ainsi que sur le cadastre de 1835. En 1860 le meunier en est Jean Perrigault. Son successeur Pierre Bessonneau souhaitant sans probablement moderniser son outil de travail, le reconstruisit entièrement vers cette époque, remplaçant les ailes en toile par des ailes Berton.

On ne peut ignorer dans nos paysages quotidiens ce moulin et la grande maison voisine, habitation du meunier, qui forment à tous les deux un ensemble isolé remarquable au-dessus du village de l'Alleud. Il figure sur les plans anciens et appartint à Jacques Gaudin qui en avait hérité semble-t-il de René Boursier. Nous le trouvons ensuite parmi les trois moulins représentés sur la carte de Cassini ainsi que sur le cadastre de 1835. En 1860 le meunier en est Jean Perrigault. Son successeur Pierre Bessonneau souhaitant sans probablement moderniser son outil de travail, le reconstruisit entièrement vers cette époque, remplaçant les ailes en toile par des ailes Berton.

Une jolie photo prise vers la fin du siècle dernier le montre en pleine activité sous le regard fier de la famille du meunier posant devant la traditionnelle et imposante maison angevine. En 1812, Joseph Gaumer gendre de Pierre Bessonneau, y accola à l'arrière un bâtiment abritant des mécanismes plus modernes dont un cylindre à moteur. Le moulin fut loué ensuite au meunier Cholet qui l'exploita jusqu'en 1935. Il ne reste plus aujourd'hui que la tour du moulin vide de tout mécanisme. La maison a été restaurée en 1996.

Le Moulin des Grands Rochers

Perché à 52 m d'altitude sur un sommet d'où l'on pouvait voir par temps clair le clocher de Montjean et les flèches de la cathédrale d'Angers, ce moulin figurait déjà à l'inventaire de l'An II. On le retrouve sur le cadastre de 1835. Il fut modernisé en 1860 avec des ailes Berton. Ses deux paires de meules étaient réservées à la mouture des céréales secondaires destinées aux bestiaux. Il appartenait aux meuniers Perrigault et Bessonneau du moulin voisin dit aujourd'hui moulin Guilbault. C'est pour cela qu'on le rencontre aussi souvent sous le nom de moulin Bessonneau.

Il figure sur plusieurs cartes postales anciennes et possédait encore ses ailes et sa queue de mise au vent à la fin du siècle dernier. Mais les ailes disparurent en 1910. Faute d'activité et d'entretien, il tomba assez rapidement en ruine, sa silhouette restant encore altière jusqu'en 1940. Cependant les mines de la carrière voisine l'achevèrent sitôt la fin de la dernière guerre et il servit alors lui-même de carrière. Joseph William Turner, lors de son voyage en France de 1826, en donna un croquis dans ses carnets, pris du bateau qui le conduisit de Nantes à Orléans.

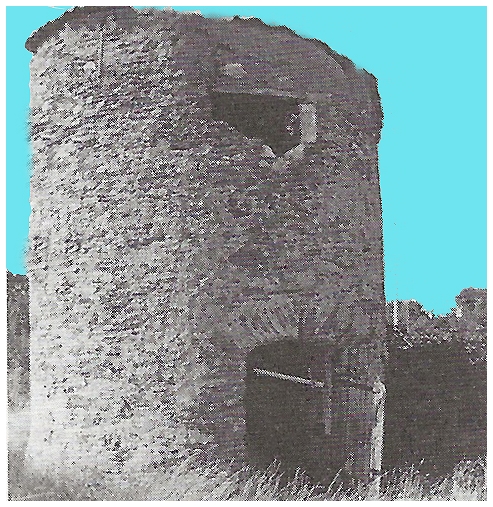

Le Moulin du Vaurichard

Implanté dans un secteur qui comprenait jadis deux hameaux beaucoup plus importants que de nos jours, le Petit et le Grand Vaurichard, ce fut sans doute le plus ancien moulin à vent de La Possonnière puisque dès 1630,il travaillait déjà sur le coteau. Nous le retrouvons en 1860 entre les mains du meunier Ricosse. Il est alors décrit par erreur comme «moulin cavier en mauvais état» alors que l'on ne trouve trace d'aucun cavier. Il ne possédait qu'une seule paire de meules. Probablement miné au début du siècle, il n'offre plus aujourd'hui aux regards qu'une silhouette de vieille tour éventrée.

Le Moulin de la Roche

Tout à l'ouest de la commune, en limite de Saint-Georges, ce moulin offre chaque dimanche ses ailes blanches au vent de la vallée.

Bâti vers 1660 comme moulin banal appartenant à la terre de Serrant, les Cassini nous révèlent sa présence sur leur carte de la fin du XVIIIe siècle. Nous le retrouvons à l'inventaire de l'An II puis sur l'ancien cadastre. En 1860, on le nomme le Grand Moulin ; son meunier était alors Louis Coraboeuf qui avait succédé à Pierre Ory du moulin de la Poule. Déjà en 1852, il semble avoir été surélevé pour recevoir des aiguilles Berton, puisqu'on le décrit comme «ayant ses deux verges garnies de leurs enverronnures et fairures». Il ne possédait alors qu'une seule paire de meules de 1.60 m de diamètre. Auparavant avait été adjointe aux vieilles meules, une paire plus moderne du système anglais de 1.30 m de diamètre.

Louis Coraboeuf menait également le moulin voisin du Fresnes situé à 1 km à peine plus à l'ouest. Après son décès en 1873, son neveu Pierre prit sa suite. Il y resta jusqu'en 1906, alors qu'en 1893 le moulin avait été soustrait du domaine de Serrant. Après 1906, c'est Joseph Bouin, neveu de Pierre Coraboeuf qui prit la suite jusqu'en 1912 date à laquelle le moulin fut abandonné.

Ce n'est qu'à la fin des années 1970 que, à l'initiative de son propriétaire M. de Villaret et avec l'aide de l'association des Amis des Moulins d'Anjou, on envisagea sa remise en état. L'entreprise fut menée à bien en 1979 par l'entreprise Croix de la Cornuaille. Le mécanisme de 1860 a été conservé, l'arbre, les ailes, la queue de mise au vent et la toiture ont été refaits. Sous les mains expertes de son nouveau meunier Eudes de Villaret, il tourne désormais souvent au vent, écrasant des céréales secondaires pour les animaux de son exploitation ou du blé donnant une farine dont le boulanger de la commune fait de savoureuses Possonnettes. Mais ce n'est plus qu'un monument historique, fleuron de notre écomusée local.

Le Moulin à Eau du Grouteau

Le moulin hydraulique est plus ancien que le moulin à vent. On en cite, en Anjou, un à Seiches dès l'an 900. Celui du Grouteau, est fort ancien. Dans les archives du château de Serrant (liasse 1022), un document daté du 23 avril 1459, rapporte que Augier, abbé du Moustier (monastère) de Saint-Georges-sur-Loire, s'entretient avec messire Gilles de Brie, seigneur de Serrant, au sujet d'un étang, chaussée et moulin à eau faisant partie des terres de Montigné et du Vaurichard.

Cet étang, la chaussée et le moulin à eau « aboutent d'un bout au courtil (jardin) dudit lieu du Grouteau avec les attaches desdits : étang et chaussée ». Cet endroit est desservi par le ruisseau de la Loge. C'est Robin Besnard qui est meunier à cette époque.

page suivante =Personnages de la Possonniere

page precedente =Moulins de la Possonniere